薩摩揚げは、中国由来の料理が琉球に伝わり、薩摩を経由して全国に広がったとされています。

鹿児島、沖縄県では一般につけ揚げと呼ばれています。

関東では、さつま揚げ、西日本では、てんぷらとも呼ばれています。

さつま揚げは、まだ冷蔵技術が発達していなかった時代に、地元で獲れた魚を有効利用するために生まれたため、さつま揚げに使われる魚の種類は多岐にわたります。

主に使われる魚はスケソウダラ、エソ、グチ、イワシ・サメ・カツオ・サバ、トビウオなどですが、

この以外の魚が使われることも珍しくありません。

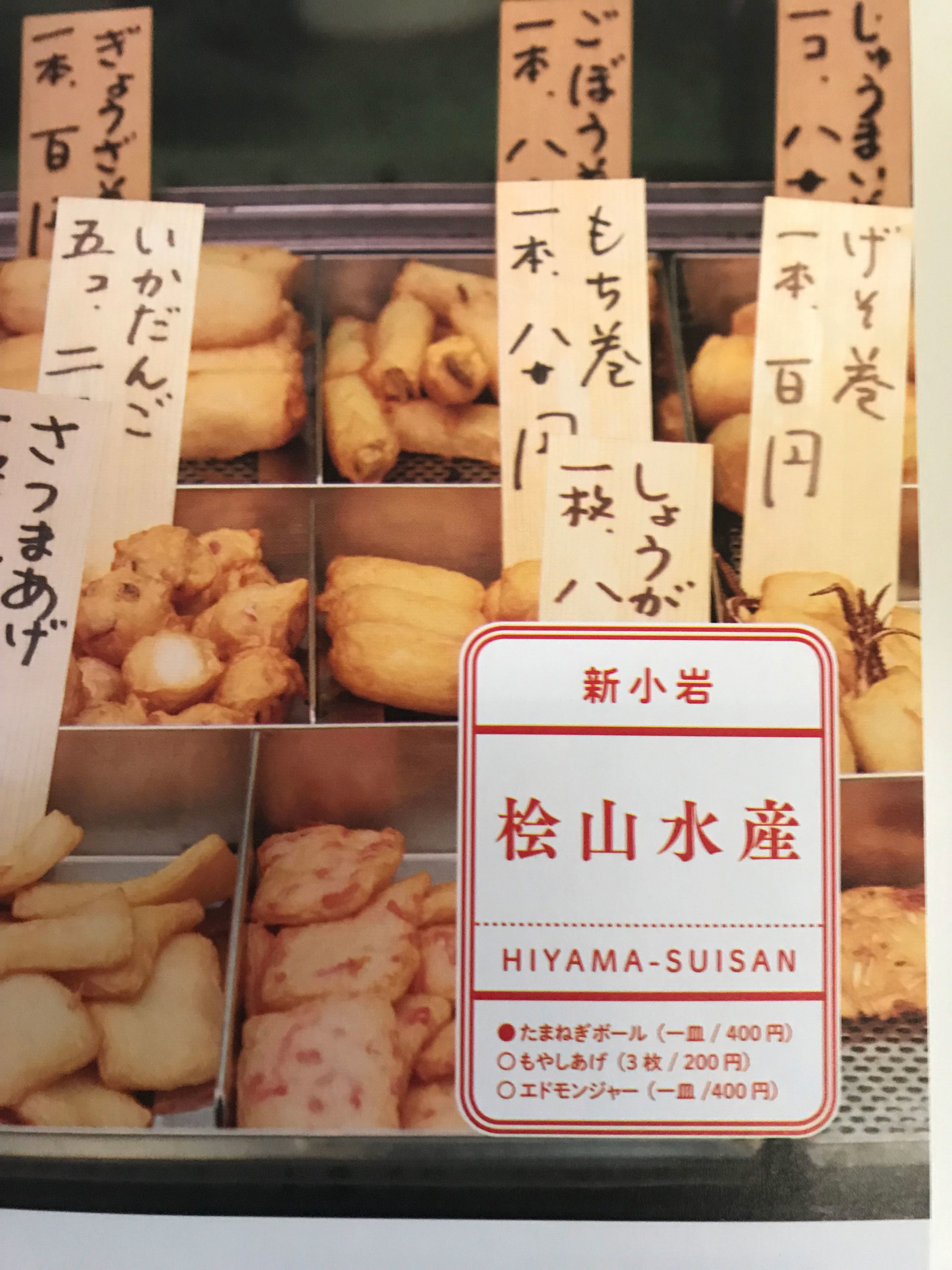

すり身のみで作られた物のほかに、きくらげ、紅しょうが、玉ねぎ、ネギなどの野菜を入れたもの、じゃこ、イカ、タコ、エビなどの魚介類を入れたもの、薬味を加えたものなどもあります。

当店ではスケソウダラ、イトヨリダイを使用しています。